Тромбоз глубоких вен чаще всего развивается у пожилых мужчин и может приводить к тяжёлым, порой угрожающим жизни осложнениям. О том, кто находится в группе риска, какие обследования помогают выявить заболевание, как оно лечится, рассказала врач-флеболог Татьяна МЯСОЕДОВА.

– Татьяна Петровна, как развивается тромбоз глубоких вен?

– При тромбозе глубоких вен, сокращённо ТГВ, в них образуются кровяные сгустки (тромбы), препятствующие нормальному току крови

. Это приводит к нарушению проходимости вен. Результатом тромбоза может стать хроническая венозная недостаточность. Чаще, чем венозные тромбозы других локализаций, встречается ТГВ нижних конечностей.

При этом заболевании начинаются отёки ног и нарушается питание тканей, из-за чего могут появляться трофические язвы. Тромбозы глубоких вен в области рук обычно возникают при катетеризация вен верхних конечностей. Катетер, находящийся в вене длительное время, вызывает раздражение венозной стенки, её воспаление и приводит к образованию тромба.

Тромбоз глубоких вен бывает окклюзионным, когда тромб прирастает к стенке сосуда, полностью перекрывая его просвет; пристеночным, когда сохраняется свободный ток крови, и флотирующим, когда «головная» часть тромба прикреплена к сосудистой стенке, а «тело» и «хвост» его находятся в просвете сосуда. Флотирующий тромб особенно опасен, так как может оторваться и двигаться по кровеносным сосудам через сердце, пока не остановится в сосудах лёгкого. Такой блуждающий тромб ещё называется эмболическим.

Попадая в лёгкие, он вызывает тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА), то есть нарушение кровотока в ней, что приводит к развитию острой дыхательной и сердечной недостаточности. В случае, когда кусочком тромба закупоривается мелкая ветвь лёгочной артерии, наступает инфаркт лёгкого. А если тромб крупный, ТЭЛА может привести к смерти больного.

– Каковы самые частые факторы риска этого заболевания?

– Последние данные медицинской науки говорят, что для запуска ТГВ необходимо сочетание трёх факторов. Это повреждение внутренней выстилки венозной стенки в результате воздействия механического, химического,аллергизирующего или инфекционного агента; нарушение системы свертывания крови и, наконец, замедление тока крови

Если мы говорим о пожилых пациентах, то у них .возникновению ТГВ чаще всего способствуют застойные явления в венах ног. Причиной застоя становится малая подвижность человека в течение долгого времени. Риск развития заболевания увеличивается при продолжительном сидении с опущенными вниз ногами. Напомню, что возврат крови по венам в значительной степени обеспечивается сокращением мышц. У сидящего человека этот механизм перестает действовать. В западных странах даже существует термин «телевизионный тромбоз пенсионера».

Речь идёт о пожилых неработающих людях, у которых заболевание появляется после многочасовых ежедневных сидений перед телевизором с согнутыми ногами. В этой позе создаются препятствия для нормального венозного оттока. Поэтому мой первый совет по профилактике ТГВ – двигаться, двигаться и ещё раз двигаться! Минимальное время, которое человек без тяжёлых заболеваний должен ежедневно посвящать ходьбе – это 1 час. Конечно, лучше всего, этот час разделить на 2 прогулки по 30-40 минут утром и вечером, а дополнительное время для движений можно добирать при походах по делам, например в магазины.

Ожирение – ещё один частый фактор риска развития ТГВ, и чаще всего этот фактор вступает в силу также у пожилых больных. Тучный человек склонен к малоподвижности, ведь ходить ему труднее, чем худому. К тому же избыточный вес усиливает ортостатическую нагрузку на ноги и, соответственно, повышается венозное давление в системе нижней полой вены, куда оттекает кровь от ног.

Помимо этого ожирению зачастую сопутствует активный атеросклеротический процесс, сопровождающийся сужением кровеносных сосудов из-за образования бляшек с вытекающими отсюда осложнениями. Надо сказать и о том, что повышенная концентрация в крови тучного больного насыщенных жирных кислот провоцирует склеивание тромбоцитов и их последующую фиксацию на внутренней оболочке вены. Следовательно, борьба с ожирением ещё один очень действенный способ профилактики ТГВ.

– Расскажите о симптомах этого заболевания.

– При ТГВ сначала появляются небольшие, но стойкие отёки на ногах, периодические боли в икроножных мышцах, изменение цвета кожи – потемнение и краснота – в месте тромбоза, чувство жара или тяжести в ногах. В зависимости от локализации венозного тромбоза может отекать лодыжка, голень или всё бедро. Но, к сожалению, очень часто тромбоз глубоких вен развивается без симптомов венозной недостаточности, сразу приводя к серьёзным осложнениям. Симптомы возникают, когда тромб увеличивается в размерах и поднимается выше голени. Это может вызвать очень сильный, разлитой отёк и боль в ноге. Чем выше поднимается тромбоз, тем больше вероятность отрыва тромба и начала самого грозного осложнения – ТЭЛА.

– Как обследуются больные с ТГВ?

– При подозрении на тромбоз глубоких вен следует немедленно обратиться к врачу. Ведущими методами диагностики ТГВ являются специальное ультразвуковое исследование – дуплексное сканирование, чтобы оценить кровоток в венах, и анализ крови, чтобы увидеть «поломки» её свертывающей системы. Иногда эти анализы не дают достаточной информации, и может понадобиться ангиография, когда врач вводит краситель в вены, чтобы проследить их ход.

Как я уже говорила, ТГВ может быть таким, что перекрывает ток крови полностью, и тогда он называется окклюзионным. Опасности отрыва тромба при этом нет. При обнаружении во время дуплексного сканирования свободного тока крови, но уже уменьшенного из-за пристеночных наложений, говорят о пристеночном тромбозе. Он также не опасен. А вот в случае, когда дуплексное сканирование выявляет головку тромба, свободно омываемую кровью с трёх сторон, диагностируют флотирующий тромбоз. Он крайне опасен развитием тромбоэмболии. На основании исследований, о которых я рассказала, делается заключение о том, как лечить тромбоз – амбулаторно или нужна немедленная госпитализация, а возможно и операция.

– Как лечат эту болезнь?

– Окклюзионные тромбозы лечат консервативно. Мы назначаем препараты антикоагулянты, которые снижают свёртываемость крови и уменьшают вероятность образования тромбов. Важнейшим лекарством является гепарин и его производные. Цель лечения таких тромбозов – не допустить их переход во флотирующий тромбоз, и только потом всё остальное. Первое условие достигается гепаринотерапией, направленной на уменьшение свёртываемости крови. В чистом виде гепарин применяют только в стационаре из-за большого количества осложнений и, следовательно, необходимости постоянного врачебного контроля. Флеболог, назначающий гепарин, опасается прежде всего развития кровотечения при его передозировке, поэтому дозировка подбирается с особым вниманием. И, в принципе, перед каждым введением гепарина, полагается проверять показатели свертываемости крови, но это, увы, часто не делается.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее об антикоагулянтах, применяемых для лечения ТГВ.

– Более удобными во всех отношениях при лечении тромбоза являются низкомолекулярные гепарины, представляющие собой фракции молекул гепарина в определённом диапазоне молекулярной массы, которые получают путем химической или ферментативной обработки нативного гепарина. Их назначают один или два раза в день, что очень удобно. Пациент может делать уколы подкожно в стенку живота себе сам, для чего предусмотрен одноразовый шприц с дозой лекарства. При применении современных низкомолекулярных гепаринов нет необходимости в проверке свертываемости крови, так как при правильном учёте веса пациента передозировки не бывает, и потому они дают меньше осложнений.

Действие низкомолекулярных гепаринов гораздо меньше зависит от состояния крови и наличия в ней белков острой фазы воспаления и уровня протромбина, важнейшего вещества, отвечающего за свертывание крови. Самыми распространенными в России сейчас являются: клексан, фраксипарин, фрагмин. Очень важным условием консервативного лечения ТГВ является постоянный УЗИ-контроль за тромбозом, особенно при ухудшении состояния или появлении новых жалоб. Итак, неэмбологенные тромбозы бедренной вены и ниже сегодня можно лечить в поликлинике с использованием низкомолекулярных гепаринов при соблюдении всех названных мной правил.

– Итак, лекарственное лечение ТГВ включает «самоуколы» пациента, и этого достаточно?

– Нет, конечно. Также назначаются таблетированные, или непрямые, антикоагулянты, такие как варфарин, кумадин и другие. Их приём начинается уже на 3 сутки после начала уколов низкомолекулярных гепаринов, но иногда и позже, что зависит от состояния больного. Как правило, инъекционные гепарины отменяют при достижении международного нормализованного соотношения (МНО) от 2 до 3 единиц или протромбинового индекса (ПТИ) от 40 до 60%. Оба этих показателя характеризуют уровень свёртываемости крови. Уже в конце прошлого века западные страны перешли на МНО-показатель. И хотя измерение его более дорого и анализ берётся из вены – это вынужденная и неудобная необходимость проверки свертывающей системы крови делается для блага пациента, поскольку она более точная.

Начав применять непрямые антикоагулянты, пациент сдаёт кровь через 3 суток после начала их приёма и далее по назначению лечащего врача в первую неделю до 3 раз, во вторую неделю до 2 раз и далее 1 раз в неделю в первый месяц приёма. В дальнейшем, а принимать непрямые антикоагулянты нужно не менее 3 месяцев, кратность сдачи крови – 1 раз в 2 недели при отработанной дозе препарата.

– Какие ещё способы лечения ТГВ применяются?

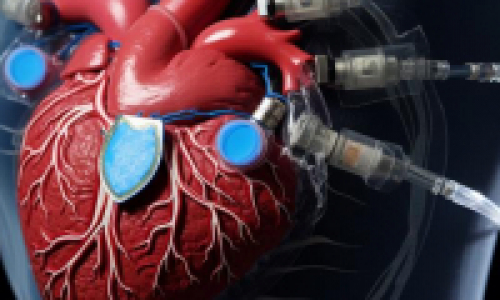

– Это тромболизис – процедура растворения тромбов. Тромболизис проводится сосудистым хирургом. В закупоренный тромбом сосуд вводится катетер, через который непосредственно в тромб поступает тромболитик, то есть вещество, растворяющее его. К сожалению, эта процедура может вызвать кровотечение, поэтому её назначают в наиболее тяжёлых случаях. Преимуществом тромболизиса является возможность растворения тромбов крупных размеров. В частности, его проведение эффективно при тромбозе вен системы верхней полой вены, где собирается кровь от верхних конечностей и шеи, который ассоциирован с более высоким риском ТЭЛА по сравнению с тромбозом системы нижней полой вены.

– Что можно сказать о хирургическом лечении тромбоза глубоких вен?

– Хирургическое удаление тромба рекомендуется при тяжёлых формах тромбоза, когда существует вероятность некроза тканей. Операция называется венозной тромбэктомией, то есть иссечением тромба, а при необходимости и пораженной части вены. Другой вид хирургического лечения – установка в вене при флотирующих тромбах кава-фильтров Она показана пациентам с противопоказаниями к применению антикоагулянтов. Напомню, что нижняя полая вена (vena cava inferior, отсюда кава-фильтр) является главным магистральным сосудом, по которому кровь движется от ног, органов полости таза и брюшной полости, к сердцу и лёгким. Именно в эту вену чаще всего и имплантируют фильтры для предотвращения тромбоэмболии, поскольку они задерживают все перемещающиеся тромбы на пути к лёгким. Фильтр в нижнюю полую вену обычно вводится через бедренную вену.

– Слышал, что при тромбозе глубоких вен надо носить специальные чулки.

– Да, вы говорите о лечении с помощью эластической компрессии. Компрессионная терапия – необходимое требование к лечению и профилактике любых проявлений ТГВ. Компрессионный трикотаж способствует улучшению кровотока в сосудах нижних конечностей и улучшает циркуляцию крови по сосудам к сердцу. За счёт этого нагрузка на ноги значительно снижается, что предотвращает венозный застой. Лечебный трикотаж подбирается индивидуально по назначению врача. Главное требование при подборе белья – соответствие анатомической форме конечности, что, в свою очередь, создаёт комфортные условия, а также способствует правильному распределению давления. Лечебное бельё подразделяется на классы с маркировкой 1, 2, 3, 4 мм рт. ст.

Каждый класс соответствует определённому давлению. На разных стадиях ТГВ мы рекомендуем использовать соответствующий класс компрессионного белья. Но чаще всего пациентам с ТГВ мы назначаем ношение компрессионного трикотажа 2-3-го класса. При хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей, эластическую компрессию необходимо использовать с осторожностью. В частности, при систолическом давлении на задней большеберцовой артерии ниже 80 мм рт.ст. компрессия противопоказана.

Опубликовано в категории:

Опубликовано в категории:  Метки:

Метки: